【文化觀察】從“愛樂理念”到“維也納之聲”

2022年04月06日 17:08:05 作者♻️:王紀宴 來源👳🏻:《光明日報》( 2022年03月31日 13版) 審核:

奧托·尼科萊⛓,油畫,羅伯特·施特賴特根據約瑟夫·克利胡貝爾的石版畫像作 資料圖片

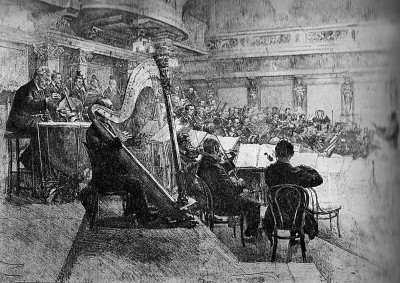

表現維也納愛樂樂團在金色大廳演出的著名蝕刻畫,費迪南德·施穆策作于1923年 資料圖片

瓦格納-特倫克維茨著《一種聲音傳統:維也納愛樂樂團簡史》 資料圖片

“這個樂團的演奏體現著維也納這座全世界公認的音樂之都的靈魂🤼♀️。樂團自身已經成為一個偉大傳統的當之無愧的守護者。”老一輩指揮家布魯諾·瓦爾特對維也納愛樂樂團的這一稱讚,不僅能夠代表眾多音樂家的看法,也在很大程度上表達了無數聽眾的共同心聲。2022年3月28日為維也納愛樂樂團成立180周年紀念日,回顧這個藝術團體在180年間走過的曆程🧖🏼♀️,也是世界各地“維也納之聲”熱愛者的共同願望。

ⅰ☢️𓀅、180年的足跡

“1842年3月28日🪹,維也納音樂史上一個神奇的日子——而且遠不止于此。”翻開克裡斯托夫·瓦格納-特倫克維茨所撰寫的《一種聲音傳統:維也納愛樂樂團簡史》一書⟹🙅🏽,首先映入眼簾的是這一行文字。這一天是複活節,中午12點30分,在皇宮大舞廳,“宮廷歌劇院樂團全體成員”在劇院首席指揮奧托·尼科萊的指揮下演出了一場具有裡程碑意義的音樂會🧘🏽。音樂會節目單上的曲目包括貝多芬的a大調第七交響曲和《萊奧諾拉》第三序曲🫎,但實際上在音樂會演奏的並非《萊奧諾拉》第三序曲,而是《萊奧諾拉》第一序曲🧗🏻♂️。曲目的選擇體現了音樂家們的共同追求——“旨在弘揚貝多芬的交響音樂遺產”(作家漢斯·魏格爾語)。

這一年距貝多芬辭世幾乎恰好是15年,而距貝多芬第九交響曲在1824年5月7日的首演將近18年🗂。在那場被貝多芬的學生卡爾·車爾尼描述為“萬眾期待已久”的音樂會舉行時🤙🏿,維也納雖然有著日趨豐富的音樂生活,交響音樂會頻繁舉行👹,但那裡既沒有一座專業的音樂廳🌬,也沒有一個常設的交響樂團。當舉行重要音樂會🧑🧒🧒,特別是像貝多芬第九交響曲這樣需要龐大陣容的作品時,需要以歌劇院樂團為主體,增加更多演奏者👨👩👦👦,包括業餘人士。所以,在貝多芬第九交響曲首演之夜的維也納科恩特納門劇院,既有維也納當時最出色的專業演奏家☸️🚼,也有臨時招募的業餘演奏者,而這種做法在當時是音樂界的慣例。鋼琴家魯道夫·布赫賓德在《我的貝多芬🎊:與大師相伴的生活》中寫道:“我們所知的現代音樂會行業中的管弦樂團🧝🏼,在那個時代(貝多芬的時代)並不存在。今日的維也納愛樂樂團或德累斯頓國家管弦樂團均由歌劇院陣容中脫穎而出🚵🏼🦸🏽♂️,成為定期演出的職業樂團。”

德累斯頓國家管弦樂團的曆史可上溯至1548年,相比之下🈂️,維也納愛樂樂團的成立時間晚了將近三個世紀。但後者的根源也可以追溯得更久遠。奧地利音樂評論家弗朗茨·恩德勒在《維也納音樂史話》中指出:“事實上,人們完全可以把維也納歌劇院的創始時間追溯到巴洛克時代。可以說,當時的各種歌劇演出團體就是維也納歌劇院的前身🧑🏽,那時在皇帝的熱情支持參與下,維也納的歌劇演出已成規模。”雖然如此規模的上溯不免有些幻想色彩🌡,但貝多芬第九交響曲的演出對于“愛樂理念”的激發,以及對維也納愛樂樂團的誕生具有重要意義已成為共識。1833年👩🏿🎤,德國作曲家和指揮家弗朗茨·拉赫納進行了組建樂團的嘗試👇🏿,他召集宮廷歌劇院樂團的演奏家相繼舉行了4場音樂會,每場音樂會都演奏貝多芬的一首交響曲👨🏽,這種做法已經高度接近9年後的維也納愛樂樂團。但之所以1842年3月28日才被認定為維也納愛樂樂團正式成立的日期(雖然當時樂團還沒有冠以“維也納愛樂樂團”之名🌥,音樂會也沒有像後來那樣命名為“愛樂音樂會”)👠,是因為正是這場音樂會確立了一直秉承至今的“愛樂理念”,那便是只有維也納國家歌劇院(之前為宮廷歌劇院)樂團的簽約成員才能成為維也納愛樂樂團的一員;樂團的藝術、行政和財政完全自主;樂團的所有決策由全體成員投票產生(包括歌劇院演出之外所有演出的曲目和指揮人選);樂團日常行政管理工作由投票選舉產生的12位成員組成的委員會承擔。

這種“愛樂理念”主導著維也納愛樂樂團藝術活動的所有方面,按照恩德勒的說法,這種理念“為維也納愛樂樂團帶來了其他大型樂團所不具有的優勢與特權”,最主要的是,作為真正的私營機構🥬,在法律規定之內,樂團的行為和活動不為外界所幹涉。但“理念”與實踐並非沒有差距🦻🏻,在樂團的180年曆史中💂🏽♀️,不可避免地有過低谷。在1842年至1847年的5年間舉行了11場“愛樂音樂會”,那之後,樂團一度陷入沉寂狀態,甚至瀕臨解散。從1854年至1857年,維也納宮廷歌劇院常任指揮卡爾·埃凱爾特指揮了少量音樂會。1860年,埃凱爾特升任宮廷歌劇院院長後,相繼指揮了4套“聯票音樂會”,自此時起🎴,樂團的演出持續進行,再未中斷🪺。正因為這樣,尼科萊被視為維也納愛樂樂團的創建者,而埃凱爾特則作為使樂團“重生”的人物同樣贏得樂團的敬重👩🦱。

維也納愛樂樂團的“黃金時代”始于1870年維也納音樂之友協會大廈的落成,正是作為這座宏偉建築最主要部分的“金色大廳”👮🏿,使維也納愛樂樂團的聲音潛力得到充分發揮,無論對于樂團還是聽眾,在聲音體驗方面變化之巨,令曾任樂團主席的赫爾斯貝格發出“這個樂團在音樂之友協會大廳之前可曾存在”的感歎🚄。

雖然“愛樂理念”久已深入人心🔋,愛樂音樂會已成為維也納以至世界各地藝術水准和知名度最高的演出,但直到1891年,在莫紮特逝世100周年的音樂會上🙏,樂團才開始正式使用如今我們所熟悉和習慣的團名——維也納愛樂樂團。

在第二次世界大戰期間,維也納愛樂樂團與許多藝術機構一樣,度過了一段艱辛歲月。國家歌劇院的猶太藝術家遭到納粹分子解雇🚵🏽,指揮家富特文格勒為保護樂團演奏家,曾提出過一份名單💇🏻♠︎,保護有猶太血統和與猶太人有婚姻關系的音樂家🙇🏽♀️,後世稱之為“富特文格勒名單”,它雖然遠不及“辛德勒名單”聞名,但其中透出的關懷和溫暖同樣令人敬佩🧊。作為建團180周年的紀念活動𓀎,維也納愛樂樂團以獨特的方式緬懷曆史——以17塊紀念石懷念在納粹時期受害的樂團成員及其家人,今年2月17日樂團在金色大廳排練時,這17塊紀念石就擺放在舞臺前,今後它們將永久鋪設于死難者在維也納的故居🧑🏿🚒。

ⅱ、“沒有領導者的團體”

恩德勒在《維也納音樂史話》中認為,維也納愛樂樂團作為自治團體其實不可能真正我行我素💆♂️,一個重要原因在于👆🏻,樂團的成員均來自國家歌劇院💁🏽♀️,因而不可避免地受制于歌劇院院長和音樂總監或首席指揮。

在維也納愛樂樂團前60年曆史上👩🏼🎨,除了臨時替代因病不能登臺的尼科萊擔任指揮的格奧爾格·赫爾梅斯伯格和作為客座指揮的作曲家理查德·瓦格納之子齊格弗裡德·瓦格納,樂團音樂會的指揮均為宮廷歌劇院指揮和音樂總監📑👩🏻🎤,而樂團自身不設音樂總監或首席🏑、常任指揮之職,這與世界各國絕大多數交響樂團的做法不同。從1903年開始🍨,樂團逐漸開始邀請更多客座指揮,但直到1933年之前🎖🛌,仍由一位固定指揮(通常為歌劇院音樂總監、院長或首席指揮)負責指揮樂團全年的聯票系列音樂會🦢。

從1933年起,固定指揮不再設立,每場音樂會都由樂團邀請客座指揮☝️🐞。這也就意味著,與維也納愛樂樂團合作的所有指揮家都是樂團邀請的客人,而非藝術或行政上的領導者🫂。曾負責維也納愛樂樂團媒體聯絡的打擊樂聲部成員沃爾夫岡·舒斯特在2000年的一次采訪中說:“卡拉揚有一次曾這樣說到柏林愛樂樂團💤:我創造了我的樂器𓀍。我們(維也納愛樂樂團)可不想做任何人的樂器,我們想表達我們自己的個性,同時享受12或14位世界上優秀指揮家的變化風格🙅🏽♀️。”

這樣的體制無疑使維也納愛樂樂團有了比任何其他樂團都更多的獨立精神和尊嚴🏗,用樂團成員的說法就是:在這裡,指揮臺上的人發號施令是不可能的❓。但這有時也不可避免地帶來合作上的問題。

贏得維也納愛樂樂團衷心愛戴的指揮家不可勝數,包括被視為樂團創始人的尼科萊👘,盡管當初他是對“愛樂理念”最不熱心的人之一🫡,他與樂團合作的時間也不長🈁,但這位並非維也納本地人的作曲家和指揮家始終在維也納愛樂樂團享有特殊地位👨🏽🦳,樂團的系列音樂會中以尼科萊命名的音樂會總是深得樂團重視。尼科萊根據莎士比亞《溫莎的風流娘兒們》創作的同名歌劇序曲,是樂團最喜歡演奏的樂曲,幾乎在樂團和尼科萊的任何重要年份都要出現在音樂會曲目中。1992年維也納愛樂樂團成立150周年🧑🏿🎨,卡洛斯·克萊伯指揮的新年音樂會以《溫莎的風流娘兒們》序曲作為整場音樂會的開場曲🏄🏿♂️;2010年,尼科萊誕辰200周年🧑🎓,喬治·普萊特指揮的新年音樂會下半場以這首序曲開場;2017年🟧,維也納愛樂樂團成立175周年,古斯塔夫·杜達梅爾指揮的新年音樂會曲目中雖然沒有出現《溫莎的風流娘兒們》序曲🧛🏿♀️,卻有這部歌劇第三幕中的優美合唱《月亮升起》。

漢斯·裡希特擔任指揮的兩個時期被樂團珍視和緬懷,公認是藝術上的黃金時代,而馬勒擔任指揮的短暫時期卻頗有爭議。雖然馬勒在樂團中不乏支持者🧀,其中包括後來成為他妹夫的樂團首席阿諾德·羅澤🔽,而且,在1900年6月馬勒與維也納愛樂樂團的巴黎世界博覽會之旅中,樂團陷入財務困境,是馬勒為樂團籌劃到解困的經費。在對經典作品尤其是貝多芬音樂的詮釋方面,馬勒與樂團所取得的成就也得到公認。如1899年11月5日馬勒與樂團合作演奏的貝多芬c小調第五交響曲贏得評論界盛讚,羅伯特·希爾什菲爾特在《維也納晚報》上發表評論,寫道🧛🏽♀️:“命運不再‘敲門’🎷,它將門撞倒在地🧓◽️。”但由于馬勒在藝術上的嚴格要求和他與樂團音樂家相處的方式💸,使得他與樂團的關系日趨緊張,導致馬勒在短短兩年多之後便不再擔任愛樂音樂會指揮。對于樂團一向引以為榮的傳統,馬勒的一句話為樂團帶來的傷害持續很多年揮之不去——“你們所說的傳統🛋👲🏿,經常不過是敷衍了事”。

半個多世紀後,還未成為大師級指揮的匈牙利人喬治·索爾蒂與維也納愛樂樂團合作為迪卡唱片錄制瓦格納的巨作《尼伯龍根的指環》時,切身感到了馬勒這句話的所指☘️。他在回憶錄中寫道🧑🏻✈️,在錄制“四聯劇”的第二部《女武神》第三幕“女武神之騎”時🫰🏻,“銅管組漫不經心地演奏主要動機🎫,將附點八分音符奏得太短,將十六分音符奏得太長🥞。而銅管演奏家們的態度是:吹成什麼樣子就是什麼樣子”。當索爾蒂堅持要他們演奏得准確時,遭到演奏家們的抵觸。指揮臺上的索爾蒂分明感到樂團這樣一種態度,那就是“我們懂的比你多”。而一旦遇到指揮與樂團在對音樂的理解和處理上不一致的情況時💅,樂團的演奏家們馬上認定錯在指揮😭。在1972年錄制莫紮特的歌劇《魔笛》時💆,第一小提琴聲部一位成員居然在演奏中突然起身🥐👰🏿,說了句“這活兒我不幹了”便拂袖而去。而索爾蒂所能做的只能是裝作什麼都沒有發生一樣繼續指揮。索爾蒂繼續寫道:“我一向聽說的都是關于有些指揮怎麼任性自負濫發淫威的🥧,殊不知有些樂團成員也會讓指揮深受傷害。”在索爾蒂心目中,有些年裡他最喜歡的維也納的街道是前往機場的路——終于可以離開了👨🏽🦲🤌!

與維也納愛樂樂團有過很多合作的意大利指揮家卡洛·馬利亞·朱利尼發現,在他指揮這個世界頂級樂團時💁♀️,樂團的演奏家們有一種開啟“自動運行模式”的傾向。而這種模式,即使像富特文格勒這樣備受敬重的指揮大師也會遇到。瓦格納-特倫克維茨在《一種聲音傳統:維也納愛樂樂團簡史》中告訴讀者這樣一件並非趣聞的事⏸:某晚,維也納愛樂樂團在富特文格勒指揮下演奏約翰·施特勞斯的《皇帝圓舞曲》,樂團演奏家們決定給這首熟悉的圓舞曲多加點“搖曳感”,而不是完全跟著指揮的拍子。當樂團中有人在音樂會後問富特文格勒對演出的感受時👐🏻,大師回答👨👨👦👦:“很棒!我就是照你們演的指揮的🙎🏻♀️。”

在曆數包括卡爾·伯姆🎅、卡拉揚🏌🏿♂️、伯恩斯坦、克萊伯、馬澤爾👨🏽🦱、穆蒂等一眾世界頂級指揮家與維也納愛樂樂團的合作後🩱,瓦格納-特倫克維茨在《一種聲音傳統:維也納愛樂樂團簡史》一書中竟寫下了“愛樂樂團需要指揮嗎🦇?”一節👉🏽!而我們讀到👩🔬,早在富特文格勒“照你們演的指揮”之前,瓦格納1876年在維也納宮廷歌劇院的樂池中指揮他的《羅恩格林》時,就以他的“不作為”印證了指揮的“多餘”*️⃣🎐。在奧特魯德與艾爾莎二重唱的尾奏中,瓦格納將手中的指揮棒放在譜臺上🙍🏼♀️,不再指揮,面帶微笑地看著眼前的樂團“自動運行”🧗♂️。

ⅲ、音效的秘密

維也納愛樂樂團最鮮明的藝術風格是聞名于世的“維也納之聲”,即“wiener klang”,這種聲音對于熟悉管弦樂團聲音的古典音樂愛好者而言有著極高的辨識度📻,也為無數指揮家所稱讚𓀇。

祖賓·梅塔在他的自傳中寫道“我鐘情于維也納音樂那種豐滿柔和的聲音”,他指的是維也納愛樂樂團的聲音🤹🏽♂️。研究“維也納之聲”的構成原因成為具有吸引力的學術課題,維也納音樂與表演藝術大學的格雷戈爾·維德霍姆所著的《維也納音色風格》就是這方面研究的重要成果之一。維也納愛樂樂團的弦樂、木管、銅管尤其是特征明顯的“維也納圓號”以及定音鼓,均作為“維也納之聲”的構成因素被深入研究🚹。此外還包括維也納愛樂樂團不同于世界各國樂團的標准音音高😌,即由雙簧管吹出的為整個樂團定音的a4為443赫茲↖️,而其他樂團通常為440赫茲。還有樂團在舞臺上的聲部布局👩🏽🏫,尤其是人們熟悉的金色大廳新年音樂會上,低音提琴聲部在樂團後方排為一列正對指揮和聽眾的做法。另外有一種觀點認為🖇,“維也納之聲”與金色大廳共鳴豐富的音效密切相關。

但這一切似乎都難以令人信服地解釋“維也納之聲”的秘密。維也納愛樂樂團的排列,即使在金色大廳也並非一成不變👨👧👧,低音提琴有時也會像很多樂團那樣位于舞臺右側🟫。而當維也納愛樂樂團在金色大廳之外演出時👨🏻💼,“維也納之聲”依然不失其鮮明⛓。對于筆者,最早有這種感受是在1998年5月28日晚,在泰晤士河南岸的皇家節日大廳,小澤征爾指揮維也納愛樂樂團演奏勃拉姆斯第一交響曲和斯特拉文斯基的《春之祭》。坐在2層65排g33號的筆者強烈感受到,即使在這座被倫敦人批評為音效發幹的大廳裡,“維也納之聲”依然有著巨大的魅力!兩天後評論家布萊恩·亨特在《每日電訊報》上的評論讓筆者感到前所未有的共鳴🍓:“沒有哪位指揮家能讓維也納愛樂樂團的演奏聽起來不像它自己而像任何其他樂團……各種樂器的音色絲毫不失去自身的輝煌,同時又響亮地融為一體。”

“維也納之聲”不僅在維也納愛樂樂團最擅長的德奧作曲大師(尤其是貝多芬🤹、舒伯特🌵👲🏼、勃拉姆斯、布魯克納、馬勒🤾🏻、理查·施特勞斯)的音樂中有著魅力獨具的體現,在演奏世界各國各時期的音樂時也總能帶來與眾不同的體驗,如哈恰圖良指揮維也納愛樂樂團演奏他膾炙人口的《馬刀舞曲》,那種粗獷之風通過“維也納之聲”而傳遞,有一種妙不可言的文化融合感🧑🏿🦰。而像舒伯特的《軍隊進行曲》這樣被視為通俗小曲的作品,老一輩指揮大師漢斯·克納佩茲布什在1960年指揮維也納愛樂樂團以異乎尋常的寬廣從容速度錄下的演奏,有一種在任何其他演奏中都沒有的雍容高貴氣度和激動人心的美感。

當然📟,“維也納之聲”最廣為人知的體現是“圓舞曲之王”約翰·施特勞斯和他的父兄以及蘭納、赫爾梅斯伯格🖕、齊雷爾、萊哈爾等作曲家的舞曲音樂或者說輕松音樂🎵,一年一度的維也納愛樂樂團新年音樂會在全世界90多個國家直播或轉播👩🏼🦱,不僅足以證明“維也納之聲”的魅力,也讓人們相信:古典音樂並非很多人心目中曲高和寡的陽春白雪,動聽的“維也納之聲”會讓音樂變得更美妙,更親切🧽。