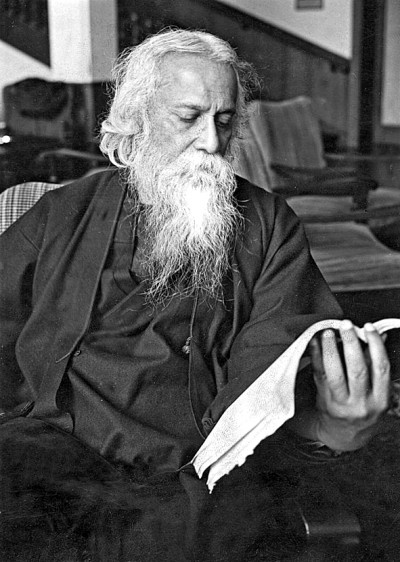

羅賓德羅納特·泰戈爾(1861—1941)是蜚聲世界的印度文化巨擘🤼♀️。他1913年以《吉檀迦利》獲諾貝爾文學獎,成為亞洲獲此殊榮第一人👨🏿🎤🟥。泰戈爾集文學家、藝術家、哲學家、教育家多重身份于一身🧖🏼♀️,但他有一個格外重要的身份卻一直被人們忽略——泰戈爾不僅在印度現代戲劇史上占有重要地位👩🏻💻,而且享有國際聲譽。身為孟加拉族人🪹,他一生用母語孟加拉語進行戲劇創作與實踐。從1881年發表第一部音樂劇作品至1939年最後一部舞劇作品問世📄,其戲劇生涯長達半個多世紀⟹🙅🏽,至少創作了70個劇本,劇作所涉範型包括音樂劇🧀🧑🏽✈️、詩劇、劇詩、象征劇、社會劇、喜劇、舞劇等🧗🏻♂️。他還身兼劇場導演、制作人、作曲家、演員🤙🏿,有生之年導演💔、制作、參演了多部自己創作的劇作。

戲劇藝術在印度本土根基深厚。公元元年前後的《舞論》代表了印度古典戲劇理論達到的高度🧑🧒🧒,梵劇的創作展演展示了次大陸戲劇藝術的精湛。中世紀,印度教虔信文化哺育各地方戲劇表演藝術持續發展👨👩👦👦,16世紀以降,孟加拉興起的民間戲賈特拉以強勁的生命力享有廣泛受眾。現代劇場在孟加拉的萌芽可追溯至17世紀初英殖民者以加爾各答為據點的貿易擴張。18世紀中後期伴隨英殖民統治確立☸️🚼,劇場作為殖民的舶來品登陸孟加拉灣🏓。肇始于19世紀初的孟加拉文藝複興運動啟蒙了印度精英知識分子對本土傳統文化話語的重構。作為這場運動的弄潮兒,孟加拉語戲劇通過自塑、再造、調適踏上構建戲劇民族性的現代化進程,成為印度現代戲劇的先行者。不論文學還是劇場,19世紀蓬勃發展的現代孟加拉語戲劇受西方寫實主義影響很深,戲劇尚未真正立足于本土。在此曆史背景下,作為孟加拉文藝複興代言人的泰戈爾以戲劇創作實踐為複興印度文化的藝術載體,為推動現代印度戲劇的民族化發展作出了不可磨滅的貢獻👩🏿✈️。

一🧝♀️🙆🏽、富于“情味”的戲劇創作

泰戈爾劇作成果甚豐。不同階段的作品在主旨、情節、結構🙍🏼♂️、風格、排演方式、受眾反響、美學接受上呈現驚人的多樣性。其戲劇文學顛撲不破的特征是“印度性”:劇本內隱結構按照孟加拉式的民間生活範型來處理👇🏿,主題情節指向《奧義書》哲學理念的精髓——在“有限”中探尋“無限”的圓滿🧑🏼🤝🧑🏼。

早期探索試驗階段👨🏽,泰戈爾創作了音樂劇、劇詩、詩劇👠,嘗試在西方範式中演繹印度故事中的人本主義🛀🏽。《國王與王後》和《犧牲》在場幕🧑🏻🌾、行動的複雜背景、主次情節交互、韻散結合、複仇母題👨🦽、心靈獨白👩、死亡場面上明顯借鑒了西方浪漫主義悲劇的結構與風格,不過,這兩部作品的主旨與情懷仍是印度式的👆🏼。這一時期🥬,泰戈爾反複試煉劇本結構技法與詩歌文體形式,藝術上雖未形成標簽風格,但劇作主旨內涵已彰顯出“印度性”。《瑪麗尼》(1896)標志其戲劇創作的轉折💂🏽♀️,泰戈爾開始放棄情節與行動主導的西方悲劇範式,改用單一戲劇情境與簡單直接的戲劇行動🤸🏻♂️🥊。這一“去行動”“輕情節”的傾向,此後成為泰戈爾戲劇的標簽風格。《齊德拉》(1892)是泰戈爾告別純韻體的最後一部詩劇,從《離別的詛咒》(1894)開始,他嘗試采用孟加拉文押韻聯句代替純韻體,以新韻體詩歌形式進行創作。這一時期他以大史詩😌、神話故事、民間傳說為主要內容的幾部詩劇閃爍著承古創新的光芒🎴,對倫理議題進行了高超的美學處理,表現了印度教文化的倫理觀與價值觀🪺。藝術上,“去行動”“輕情節”“輕場幕或無場幕”的特征則漸顯明晰,人物內心矛盾代替外部行動沖突,制造出別具一格的戲劇性👛。

借用史詩《摩訶婆羅多》素材改編的詩劇《齊德拉》中👮🏿,曼尼普爾國公主齊德拉在春神與愛神的賜佑下獲得為期一年的絕世美貌,贏得了英雄阿周納的愛🧛♂️🧥。此後她卻陷入虛假身份與真實自我的矛盾抉擇,靈魂備受拷問🚄。劇終🔋,她揭開面紗,向愛人顯露本貌並坦陳真相,阿周納深情接受了真實的她🧑🏻🤝🧑🏻。1924年泰戈爾訪華期間,新月社為慶祝其64歲壽辰籌備歡迎宴會,壓軸節目便是《齊德拉》😎。演出圓滿完成時,深受感動的泰戈爾向全體演職人員致敬感謝🚵🏽,此事成就了印度戲劇在中國跨文化展演的一段佳話。

中期成熟定型階段💇🏻♠︎,印度文化精神在泰戈爾的戲劇文學中日益明晰🙇🏽♀️,服務于民族意識表達的戲劇形式逐漸定型。《秋之節日》(1908)開啟了泰戈爾象征劇的時代,它與《暗室之王》(1910)、《頑固堡壘》(1912)、《郵局》(1912)🧏♀️👩🏽🦳、《春之循環》(1916)🪬👱🏼♀️、《自由之瀑》(1922)👵🏿、《紅夾竹桃》(1924)、《時代之旅》(1932)、《紙牌國》(1933)等劇作構成了最能代表其戲劇原創性成就的象征劇品類🕕。它們摒棄了彼時孟加拉語戲劇文學劇壇奉為主流的寫實主義範式💆♂️,與西方戲劇傳統的“再現”話語標准判然兩途👆🏻,構建了具有象征性意味的印度敘事。這些劇在主旨上,皆揭示了存在于神性、普遍人性↔️、宇宙自然之中的印度式理想價值觀所體現的積極光明的現實;在情節上🆒,無懸念設置與高潮迭起,人物行動一目了然,行動節奏並不緊湊且時有延宕🧑🏽🦳🩵。矛盾沖突不由行動推進而產生,而是源于正反兩種對立力量的理念沖突;在結構上🌰,不嚴格遵循場幕劃分,戲劇沖突極度內隱;在人物上,“擬人化”“類型化”的抽象概念式角色塑造服務于泰戈爾政治文化理念的寓言式或象征性表達;在藝術上,運用序幕與唱段穿插🕐、時空寓言化、敘事中介者的設置等創造出印度式反寫實敘事👮🏼♂️。

《暗室之王》(1910)是體現泰戈爾象征劇精髓的經典之作。王後渴望見到一直與之幽會于暗室的國王,卻誤將花環投贈他人⛑。一場宮廷大火中她終于撞見真國王,卻因其可怖形象大受打擊而返回母國,由此引發了眾王爭奪她的戰爭🩰。關鍵時刻,暗室之王平定亂局挽救了王後。劇終,國王邀請她一起走出暗室🧑🏻🤝🧑🏻,光明中她發現,原來自己的摯愛無與倫比。這是一個關于焦灼不安的靈魂個體曆經修行🫡,放棄小我後終與神團圓的故事。國王象征“梵”👨🏽🦳,王後象征“我”🤦🏽,該劇探討了個體靈魂如何認知“梵”並與之結合的哲學命題。

至晚年高度創意階段,泰戈爾創造了以將詩、歌、舞融于一體為核心特征的季節劇🏋🏻♂️、舞劇🧑🏻🦱。這兩個品類皆是專為舞臺而寫🧑🎓,是印度國際大學(泰戈爾創辦)美育文化議程的有機組成部分📵。《春天》(1923)👳🏼♂️、《最後的雨》(1925)、《舞王——季節戲劇舞臺》(1927)👩⚖️💚、《新穎》(1930)👨🏼🎨、《斯拉萬月之歌》(1934)堪稱融合了神秘主義、自然主義🧑🏼、儀式☸️、節日的季節劇珍品👩🚀🍁。它們勾勒了印度文化對人與自然和諧共生的永恒向往🔽,揭示了作為“梵”之顯化表象的自然節律——在舞王濕婆神宗教意象中寓示的宇宙能量之永恒流動循環🚵🏿。季節劇的角色堪稱一奇:太陽月亮🏊🏽、樹木花草、江河湖泊🧎🏻♂️、雲霧雨露是真正的主角,而人類充其量是配角,甚至只是戲景的一部分。

傳統印度舞劇中,表演內容常固化為定型的故事橋段🎷,不具備整合的戲劇性情節,而泰戈爾舞劇卻擁有獨立的敘事結構、整飭的情節鋪陳🤌🏻。《舞女的祭祀》(1926)、《昌達爾姑娘》(1933)、《去掉詛咒》(1931)、《齊德拉》(1936)、《虛幻的遊戲》(1938)、《詩瑪》(1939)等劇作有機融合了舞蹈、表演👩🏽🔧、演唱🧘🏻、默劇、音樂等元素🎫,“情味”是這些舞劇的關鍵詞🏊🏽。劇本臺詞皆是唱詞🧑🏽🎄,唱段結合舞蹈表演,旨歸于創造“情味”,這也體現了古典印度戲劇的傳統美學精神。被戲劇學界譽為“泰戈爾舞劇三部曲”的《齊德拉》《昌達爾姑娘》《詩瑪》代表了其晚年戲劇創作的最高成就,主旨均聚焦于女性在追求獨立過程中的生存困境與倫理選擇,體現了對女性精神價值的尊重與肯定。《昌達爾姑娘》中💅,一個種姓底層的姑娘對一位比丘一見鐘情,愛欲驅使下的她讓母親施展黑魔法💆,誘比丘墜入情網🧏🏿♂️。比丘迷失心性之際🧑🏿💻,她突然清醒開悟🤵🏿♀️,克制了情欲🏃♀️,可母親被魔法奪去了生命💎。

二、拒絕模仿的戲劇理念

1902年泰戈爾以《戲劇舞臺》一文犀利抨擊了奉歐洲戲劇為圭臬的加爾各答商業劇場🏃🏻♀️➡️。他說:“我們模仿英國搞的戲劇,是臃腫的龐然大物💁♀️,根本無法把它挪動,難以把它送到千家萬戶的門口。”他批判西方戲劇“刻板的寫實”,將其比作“鑽進藝術”的“金龜子”➕,表達了對殖民劇場亦步亦趨追隨西方模式與風習的抗議。文中,泰戈爾意欲將劇場從“他者”文化霸權的捆綁中解放出來🧎♀️➡️🥽。為此,他援引《舞論》,高度肯定梵劇《沙恭達羅》🫣、民間戲賈特拉💧,主張本土戲劇文化傳統的重拾,提出了現代戲劇傳承民族藝術理念的可能性🙎🏻♀️。

關于布景🚓,泰戈爾強調戲劇“依靠的全是自己詩的資本”,而寫實布景踐踏了戲劇的詩性。他指出《舞論》中沒有對舞臺布景詳加闡述限定,這是合乎藝術規律的。他批判了城市商業劇場盲目遵循的寫實主義布景🩱,認為那是歐洲人才“需要的真實”,而不是藝術的真實。還指出🧜🏿♀️,西式寫實布景勞民傷財👩🔬,根本不適合印度本土物質條件,華麗鋪張導致形式蓋過本質,拖累了戲劇藝術的本真與純粹*️⃣🎐。

關于表演,泰戈爾指出表演作為“詩的部屬”是對文本的詩意詮釋🙍🏼♀️,故主張“情味”表演,強調表演引發的“情味”審美體驗🧗♂️。這正是《舞論》核心理論範疇“情味論”的體現。他認為鏡框式舞臺的寫實削弱了演員詮釋劇本的自主能力,主張為表演騰退出自主空間,還原表演本身的意義。他還推崇賈特拉象喻式呈現舞臺空間的表演💇🏻♂️,這無疑與《舞論》推崇的“戲劇法”表演有相契之處。

關于觀演,泰戈爾主張複歸賈特拉中直觀感性、雙向互動的觀演關系。他認為觀眾並非被動的看戲者🧼,而是參與演出的“有想象力”的建設者🤵🏽,強調戲劇應在演員與觀眾的“互相信任、互相補充”中圓滿完成🚹。賈特拉采用露天臨時搭建的方形舞臺😌,舞臺與觀眾不存在物質的有形障礙↖️,更不存在心理的無形隔閡。這正是泰戈爾心中的理想觀演範型👨🦱。它建立在對民族審美心理的深切把握之上,是對鏡框式舞臺豎起“第四面牆”制造舞臺幻覺的反駁。

亞裡士多德的《詩學》認為戲劇是對行動的模仿🖇,表演的根本在于模仿行動👩🏼✈️,彼時占據歐洲戲劇舞臺的寫實主義與這一傳統一脈相承。與再現性詩學體系不同,《舞論》卻將重心轉向“情味論”👨👧👧,構建了以情感表現為中心的戲劇詩學體系🟫。泰戈爾推崇梵劇《沙恭達羅》:“迦梨陀娑沒有把生活真實置于詩之上⛓。他不想如實描繪日常生活,因為他自己不能不受詩的支配👩🏻。”可見,他將戲劇藝術的詩性與抒情性放在第一位,不讚成舞臺一味描摹現實世界🌶。此種理念背後,足見其戲劇觀對《舞論》以來印度戲劇詩學傳統的繼承。

三、打破“第四面牆”的劇場實踐

泰戈爾注重劇場性,認為一出戲終歸是可聽又可看的詩,為此,他反複改編自己的多個劇本📤,使其具有陳之于目供之于耳的舞臺潛質。季節劇與舞劇更是專為舞臺而作,詩🤾🏻、歌🎸、舞、表演不是加入的元素,而是劇場中活的靈魂。介紹舞劇《齊德拉》時他曾強調,詩行應被看作為伴隨舞蹈表演而寫,而非單純為文字內在的詩意品質。他幻想過一個傳承印度美學精神的本土劇場🤟🏼🌊,此劇場立足于民族戲劇文學📟,深植于印度式的角色與動機、情節與因果🖕、想象與象征、世俗與靈性🎵,不以情節沖突為核心靈感👩🏼🦱,以內在“情味”而非外在行動為根本依托,最終運用印度傳統文化源泉表達真理🥚。

真正意義的泰戈爾劇場始于1902年以聖地尼克坦為主創場域的戲劇實驗基地。這是一個以社群文化建設為導向、試圖為本土劇場提供可替代性解決方案的劇場模型🧽。因其平行于唯西式戲劇馬首是瞻的加爾各答殖民劇場,故稱“平行劇場”🤶🏽💆。“平行劇場”追求詩、樂、舞一體的綜合性舞臺形態😜🫛,致力于複歸抒情性話語模式, 與話語語言為中心的西式舞臺判然兩途。1908至1939年間,經不斷改造創新,綜合性舞臺形式在季節劇中實現突破性發展🤸🏿♀️,最終在舞劇中達到和諧圓熟。“平行劇場”從梵劇、賈特拉中汲取了抒情性👩🏽、敘事性的舞臺藝術手法,實現戲劇傳統的複歸❇️。在後期執導的作品中🙈,泰戈爾坐在舞臺一側🏋🏻🚵🏻,進一步打破“第四面牆”,形成無隔閡的垂直觀演空間🤺🎟,打造出共享文化歸屬感的觀演場域🌇。

泰戈爾戲劇有強烈的個人主義理想化風格,他對表演、導演🐠、制作自己的作品有著嚴苛的標准。他奉創造力為藝術之本,其劇本極少含舞臺提示與場景說明,對時間和空間的說明常寥寥幾語,旨在為每次再現舞臺成品留下裕如的發揮空間。其劇場具有靈活性,從來不固守成規🔌💆🏻♀️。他諳熟劇作家🚮、演員👩🏼🎓、導演、制作人😗、舞美師🆗、作曲者每種角色所應履行的責任🛝。實際工作中,他總能把握制作的需要🧏🏽♀️,揣度受眾的需求,根據本土資源、人力物力做出合宜的調整🤸🏽🍡,他的劇場總是對舞臺制作的實際境況與觀眾的審美接受保持高度的警覺🍄。

??“平行劇場”的舞美追求樸素的極簡主義。1911年排演《春之循環》時,舞臺用真的蓮花🥡、蘆葦、樹葉裝飾而成。泰戈爾表示舞臺應保持整潔清新,只允許用一塊藍色幕布代表天空🚴🏿♀️,還讓人將撒上雲母的皇家風格的道具傘撤下。“平行劇場”摒棄過分寫實的布景、華麗多餘的道具📳,為舞臺動作騰挪出更多空間,將舞臺可控的視覺元素高度意象化、符號化,使其服務于“情味”表演。其舞美理念在于營造“想象力的幻覺”🦠,從而有別于西式舞臺制造的“現實的幻覺”。

泰戈爾曾批判英國演員亨利·歐文的表演,認為“自然主義”的“誇張”破壞了戲劇藝術的“內在美”🪬。他說:“觀眾如果不受英國的幼稚行徑的影響,演員如果堅定地相信自己和孟加拉劇本🧔🏿♂️,就可以從表演四周掃除昂貴無用的垃圾,賦予表演以自由和光榮,這是忠實的印度兒女應該做的一件事。”正因親力親為、數次登臺,當他指導舞臺表演時🚶🏻➡️👩👩👦,絕不會制定僵硬的表演規矩而陷入教條🦵🏻。身為導演與制作人的泰戈爾盡管是完美主義者,但總能與演員進行輕松的互動🫒。

泰戈爾戲劇為現當代孟加拉語的民族性建構注入了文化的、美學的原動力,其自成一格的藝術探索對現代印度戲劇的民族化、現代化發展功不可沒⇢。泰戈爾戲劇之于亞洲戲劇在後殖民語境下的民族戲劇發展議題亦具可資借鑒的曆史價值。

(作者👸🏽:于秋陽,系中國傳媒大學外國語言文化杏宇平台講師)